विचारों की शव परीक्षा या विचारधारा की जलेबी?

– अमरेष यादव

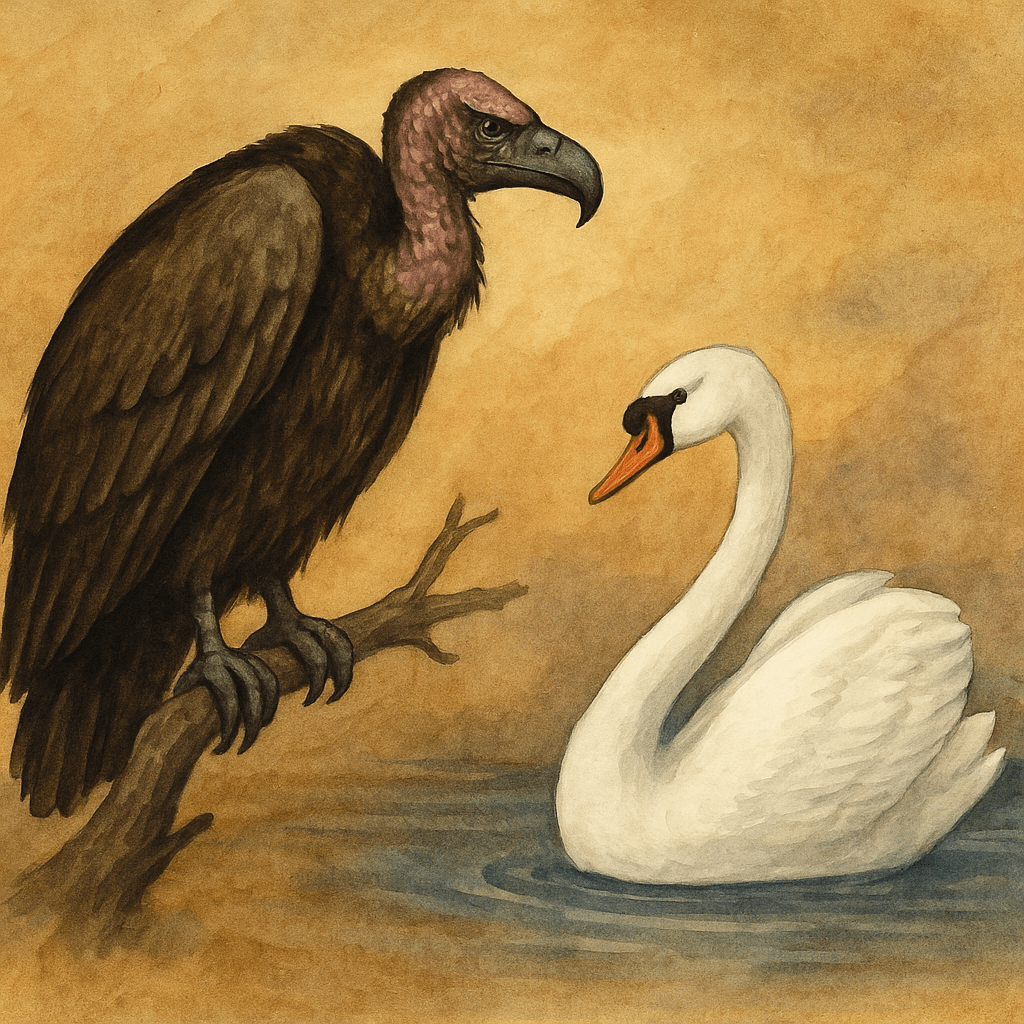

“गिद्ध बूढ़े हों या जवान, जब तक वे मृत्युभोज से पेट भरते रहेंगे, तब तक साहित्य के जंगल में नए जीवन का सूरज नहीं उगेगा।”

राजेंद्र यादव के विरुद्ध दैनिक जागरण में अनंत विजय का ताजा लेख — “बूढ़ा गिद्ध क्यों पंख फैलाए” — अपने शीर्षक से ही बता देता है कि यह लेख आलोचना कम, चरित्रहनन ज्यादा है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि लेखक द्वारा निशाने पर लिए गए ‘गिद्ध’ की पहचान जब पाठक करता है, तो पाता है कि अनंत विजय यह उपमा अशोक वाजपेयी को नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से खुद राजेंद्र यादव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं — जो कि न केवल एक बौद्धिक अनैतिकता है, बल्कि आलोचना की भाषा को भी वीभत्स और वंचक बना देती है।

इसलिए ज़रूरी है कि हम अनंत विजय और अशोक वाजपेयी — दोनों की आलोचनाओं को एक गंभीर समालोचना की दृष्टि से देखें और यह समझें कि राजेंद्र यादव से इनकी असहमति किस आधार पर है और किस स्वार्थ पर टिकी है।

अशोक वाजपेयी और ‘प्रगतिशीलता’ का पुराना कुलीन खोल

अशोक वाजपेयी का वामपंथी ‘प्रगतिशीलता’ का दावा तब खोखला लगता है जब वह केवल ‘नियुक्त विचार’ और ‘परंपरागत प्रतीकवाद’ के इर्द-गिर्द घूमता है। उनकी ‘प्रगतिशीलता’ दरअसल एक प्रकार की परंपरागत ब्राह्मणवादी संस्कृति का ही नया संस्करण है — जहां विचार के नाम पर केवल वही लिखा और पढ़ा जाए, जिसे ‘दिल्ली-मध्यप्रदेश लुटियन गुट’ पवित्र घोषित करे।

राजेंद्र यादव ने इसी वर्चस्व पर सवाल उठाया था। उन्होंने दलितों, स्त्रियों और वंचितों को साहित्यिक भाषा में आने का रास्ता दिखाया। उन्होंने ‘हंस’ को विचारधारा का अखाड़ा नहीं, असहमति का सार्वजनिक मंच बनाया — जो भारतीय साहित्य में एक क्रांतिकारी प्रयोग था।

अनंत विजय और ब्राह्मणवादी आलोचना की चाशनी

दूसरी ओर, अनंत विजय उस ब्राह्मणवादी परंपरा के आलोचक हैं जो एक ओर वामपंथ को खारिज करते हैं, लेकिन स्वयं दक्षिणपंथ के सांस्कृतिक एजेंडे से बंधे रहते हैं। उनका आलोचना दृष्टिकोण ‘राष्ट्रवाद’ और ‘भारतीयता’ की चाशनी में डूबा हुआ ऐसा “लोकप्रिय वैचारिक हिंदुत्व” है, जो वास्तविक सामाजिक न्याय की लड़ाइयों को ‘कुतर्क’ कहकर टाल देता है।

उनके लेख में राजेंद्र यादव के प्रति जो असम्मान है, वह दरअसल उस असहजता का परिचायक है जो हर वह वर्चस्ववादी महसूस करता है जब कोई आवाज कहती है — “मैं तुम्हारी परिभाषाओं को नहीं मानता।”

सवाल यह नहीं कि ‘राजेंद्र यादव कौन थे’ — सवाल यह है कि ‘उनसे डर किसे लगता है?’

साहित्य और समाज में असली क्रांति तब होती है जब कोई लेखक न केवल शब्दों को बदलता है, बल्कि पाठक को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि “अब तक जो सत्य बताया गया था, वह वास्तव में किसके हित में था?” राजेंद्र यादव इसी असुविधा के लेखक थे।

उन्होंने कभी भी साहित्य को केवल सौंदर्यबोध का गहना नहीं माना, बल्कि उसे राजनीतिक प्रतिरोध की चिंगारी समझा। यही कारण है कि वे वामपंथियों के लिए भी खटकते हैं और दक्षिणपंथियों के लिए भी।

निष्कर्ष: विचारधाराओं से परे, सवाल पूछने की जरूरत

आज जब अशोक वाजपेयी जैसे वामपंथी चिन्तक अपने कुलीन पाठकों को ठंडी कविता की चाय परोसते हैं, और अनंत विजय जैसे दक्षिणपंथी आलोचक विचारधारा की तलवार चमकाते हैं — तब राजेंद्र यादव का संघर्ष, उनके प्रश्न और उनके संपादन की भूमिका हमें यह याद दिलाती है कि साहित्य केवल गुटों का झगड़ा नहीं है, वह वंचितों की आवाज़ है।

राजेंद्र यादव ने जो ‘हंस’ उड़ाया था, वह आज भी कई घोंसलों में नई चोंचों की उम्मीद है। और यही कारण है कि उनके विरोध में उठने वाली हर आवाज़ — गिद्ध हो या बाज — अंततः उनके विचारों की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाती।

अमरेष यादव

Leave a comment